Las tortugas marinas son criaturas fascinantes que han habitado los océanos durante millones de años. Sin embargo, en la actualidad, enfrentan una amenaza que podría acabar con ellas: la contaminación por plásticos. La presencia masiva de residuos plásticos en los mares pone en peligro su supervivencia, afectando tanto a su alimentación como a su hábitat natural.

Imagen 1. Tortuga comiendo una bolsa de plástico. Shutterstock

Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. Las tortugas, al confundir estos desechos con alimento, los ingieren, lo que puede provocarles obstrucciones intestinales, asfixia o intoxicaciones. Se ha documentado que muchas tortugas confunden las bolsas de plástico con medusas, su alimento habitual, ingiriéndolas con consecuencias fatales.

Pero el peligro no solo está en la ingestión de plásticos. Muchas tortugas quedan atrapadas en redes de pesca abandonadas, conos plásticos o residuos flotantes, lo que les impide nadar libremente y, en muchos casos, las lleva a la muerte.

Imagen 2. Tortuga enredada en una red de pesca abandonada. Autor: Francis Pérez. Premio Naturaleza en World Press Foto 2017

Impacto en los ecosistemas marinos

Las tortugas marinas desempeñan un papel clave en los ecosistemas oceánicos. Ayudan a mantener el equilibrio de las poblaciones de medusas y contribuyen a la salud de los arrecifes de coral. Su desaparición podría alterar gravemente estos ecosistemas, con efectos en cadena sobre otras especies marinas.

La contaminación por plásticos no solo afecta a las tortugas, sino a innumerables especies marinas que ingieren microplásticos o quedan atrapadas en residuos. La acumulación de plástico en los océanos también afecta a los seres humanos, ya que estos desechos terminan en la cadena alimentaria a través de los peces y mariscos que consumimos.

Imagen 3. Neonatos de tortuga laúd rodeados de plástico. Autor: Thomas P Peschak

Para reducir el impacto de los plásticos en los océanos y proteger a las tortugas marinas, es fundamental tomar medidas urgentes:

Las tortugas marinas son un símbolo de la belleza y fragilidad de la vida marina. Protegerlas del plástico es una responsabilidad de todos. Con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios y una mayor conciencia ambiental, podemos contribuir a la conservación de estas especies y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su presencia en los océanos.

BIBLIOGRAFÍA

IMÁGENES

Carmen Tárraga

Cuando hablamos de especies invasoras nos referimos a organismos (animales, plantas o microorganismos) que han sido introducidos en un ecosistema que no es su hábitat natural, ya sea de forma accidental o intencionada. Estas especies logran adaptarse a su nuevo entorno, reproduciéndose y eventualmente colonizándolo, lo que puede provocar impactos negativos en el ecosistema y en las especies nativas que habitan en él.

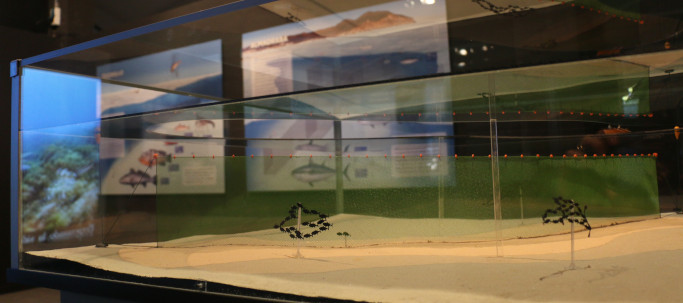

Actualmente casi el 80% de los peces de la cuenca del río Segura son exóticos y en uno de los acuarios del Museo de la Ciencia y el Agua podemos encontrar algunas de estas especies invasoras:

Es un pez originario de Eurasia, sus hábitats naturales son los mares Negro, Caspio y Aral. Se encuentra en el cauce medio y bajo del río Segura, aunque hoy en día la mayoría de grandes embalses presentan poblaciones de esta especie. Se cree que su introducción vino desde la época romana con fines alimenticios, sin embargo, su expansión fue y es reforzada por la suelta deliberada para la pesca deportiva, además de ser utilizado como pez ornamental, entre otras causas.

Figura 1: Cyprinus carpio. Fuente: autoría propia.

Sus efectos ecológicos son varios, ya que es hospedadora de parásitos, como el gusano ancla y especies de platelminto Gyrodactylus que pueden contaminar a peces nativos ibéricos. También compite por espacio y alimento con las especies nativas y provoca una disminución en la calidad de agua. Se encuentra entre las especies invasoras más perjudiciales del mundo, las 100 más dañinas propuestas por la UICN, pues soporta una amplia gama de condiciones ambientales, siendo resistente a bajas concentraciones de oxígeno, elevadas temperaturas y contaminación orgánica.

Es un endemismo de la península ibérica, su hábitat natural es la cuenca del río Tajo, no obstante, es consideraba invasora en las cuencas del río Júcar y del río Segura. Se considera que su vía de entrada está relacionada al trasvase Tajo-Segura, en donde su expansión puede verse favorecida por los canales de derivación y riego de algunos sistemas artificiales.

Figura 2: Pseudochondrostoma polylepis. Fuente: autoría propia.

Respecto a los impactos en ambas cuencas, por un lado, en el río Júcar «ejerce presión en las poblaciones de loina o boga del Júcar (Parachondrostoma arrigonis), especies endémicas de dicha cuenca». De igual manera, puede presentar competencia trófica o de hábitat con otras especies nativas como Luciobarbus sclateri. Por otro lado, aún se desconocen los impactos que provoca en la cuenca del río Segura.

Es importante destacar que la Boga está protegida por legislación nacional y europea, por lo que no es una invasora prioritaria, además de que debe evaluarse cuidadosamente su posible gestión.

«Nativo del Noroeste de México, zona central y sur de Estados Unidos». El cangrejo americano fue introducido con fines comerciales, y debido a su constante entrada en los ríos para la pesca, junto con su escape de criaderos, su expansión se vio altamente favorecida, llegando a ser «el cangrejo exótico con la distribución más extensa en la península ibérica».

Su impacto viene dado principalmente por su voracidad y su alta capacidad para transformar físicamente el hábitat, provocando la desaparición de la vegetación acuática, alterando la red trófica y fomentando la pérdida de biodiversidad. «Su introducción ha sido relacionada con el declive de poblaciones de peces y anfibios nativos». También transmite una enfermedad infecciosa que es letal para otros cangrejos presentes en la Península ibérica. Cabe destacar que esta especie esta incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Curiosamente, en el Museo de la Ciencia y el Agua contamos con esta especie, pero no con un caparazón de color rojo que normalmente posee y que hace honor a su nombre común como vemos en la figura 3, sino de un color azul; esto es debido a la asociación de una molécula (astaxantina) con una proteína, reflejando una tonalidad azul, tal y como se ve en la figura 4. Es importante no confundir esta especie exótica con el cangrejo azul (Callinectes sapidus), otra especie exótica invasora.

Figuras 3 y 4: Procambarus clarkii de coloración roja y azul. Fuente: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) y autoría propia.

Actualmente, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, cabe resaltar que el problema no radica en que estas especies sean “buenas” o “malas”, sino que están en un hábitat que no es el suyo, además de que algunos medios por las cuales son introducidas implican una mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía como el abandono intencionado de animales de compañía o la compraventa de plantas y animales exóticos.

Bibliografía

Especies exóticas del río Segura. Juega y aprende. Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2017. 96 pp.

Oliva-Paterna, FJ, A Guillén, M Torralva (Coord.). 2019. Especies Exóticas Invasoras de la cuenca del río Segura. Listas prioritarias y manual para su gestión. Proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA. Ed. Dirección General del Medio Natural. Murcia.

Andrea Camila Romero Gutiérrez

En muchas ocasiones creemos que estos organismos tan impresionantes son plantas, pero en realidad, los corales son el resultado de un conjunto de pequeños animales coloniales denominados pólipos, emparentados con las anémonas marinas y las medusas. Estos animales tienen uno de los aparatos digestivos más simples, simetría radial, son sésiles y presentan una gran diversidad de tamaños y colores. Habitan en aguas tropicales y subtropicales, en general poco profundas, claras y cerca de la costa, donde los rayos de sol les llegan fácilmente. Además, son organismos carnívoros que capturan principalmente el zooplancton y pequeños peces gracias a sus tentáculos. La belleza de su color es debida a la simbiosis con un tipo de alga (zooxantelas) que residen en el interior de los pólipos, donde encuentran protección y nutrientes, a cambio, le proporcionan a los pólipos nutrientes y color.

Figura 1: Echinophyllia lamellosa

Los diferentes tipos de corales viven en colonias formando arrecifes, de gran importancia ecosistémica, debido a la cantidad de vida que albergan, como peces, estrellas de mar, tortugas marinas, caballitos de mar, entre otras. Mantienen el equilibrio ecológico y actúan contra la erosión costera e inundaciones, ya que tienen la capacidad de disipar la energía de las corrientes y olas. También, son considerados el pulmón del mar.

Los arrecifes de coral son considerados indicadores sobre la salud de los océanos, ya que, son muy sensibles a la contaminación de las aguas, extracción de corales, sobrepesca, aumento de la temperatura, acidificación del agua marina… provocando que se estresen, expulsen las zooxantelas y se produzca su blanqueamiento, lo que lleva a la muerte del coral. Por ello, es de gran importancia su conservación y protección.

Figura 2: Capnella sp. (Árbol de Kenya)

Algunas de las barreras de coral mas importantes del mundo son:

Figura 3: Acuario de arrecife de coral del Museo de Ciencia y el Agua

Bibliografía:

Collection, G. L. N. G. I. (2017, 9 noviembre). Coral. National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/animales/coral

Corales y su importancia para el mundo. ¡Protégelos! – Animalbank. (2021, 25 enero). Animalbank. https://www.animalbank.net/especie/corales/

Redacción, (2022, 20 octubre). Coral. bioenciclopedia.com. https://www.bioenciclopedia.com/coral-560.html

Valero, A. (2024, 7 marzo). Los arrecifes de coral más impresionantes del mundo en 2024 | Heymondo. Heymondo. https://heymondo.es/blog/los-arrecifes-de-coral-mas-impresionantes-del-mundo/

Artículo y fotografías:

Paloma Ramos Pérez

Las medusas son parte importante de nuestra exposición temporal llamada “TRANSPARENTES” y queremos dedicarles este espacio para dar a conocer algunas curiosidades alrededor de unos seres tan fascinantes.

Imagen: Fuente MCYA – Medusa en la exposición Transparentes

1.UNO DE LOS ORGANISMOS MÁS ANTIGUOS QUE SE CONOCEN

La tradición nos dice que las medusas son uno de los organismos vivos mas primitivos. Existen registros fósiles de la Era Primaria, de hace más de 600 millones de años. Pero en los últimos años la investigación ha ido más allá con varias generaciones de investigadores tratando de averiguar cuál era la rama más antigua del árbol genealógico de los animales. Con los avances de la ciencia y la tecnología se fueron despejando hipótesis hasta llegar a dos posibilidades en la bifurcación primigenia, que señalaban a las esponjas y a las medusas peine, también conocidas como ctenóforos. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Nature demostraría que fueron los ctenóforos (medusas peine) el primer linaje que se separó en el árbol animal. A pesar de que no son capaces de vivir más allá de los 6 meses aproximadamente, los expertos creen que han sobrevivido a lo largo de tanto tiempo gracias a su capacidad de reproducirse sin necesidad del sexo opuesto.

2.LAS MEDUSAS INMORTALES EXISTEN

Cuando una medusa inmortal (Turritopsis dohrnii) envejece o se daña, la especie puede evitar la muerte volviendo a una etapa de pólipo bebé. Lo hace reabsorbiendo sus tentáculos y quedando en reposo como una masa de células indiferenciadas en algún lugar del fondo marino. Los estudios han demostrado que las colonias de medusas inmortales mantenidas en el laboratorio pueden regresar a una etapa de pólipo y comenzar la vida nuevamente hasta 10 veces en dos años.

3.UNA AGRUPACIÓN DE MEDUSAS RECIBE EL NOMBRE DE ENJAMBRE

Es un error muy común llamar a una agrupación de estos seres “banco de medusas” pero la denominación correcta sería la de “enjambre” del mismo modo que otras especies que también pican.

4.LA MAYORÍA DE ESPECIES SON CARNÍVORAS

Por regla general, sin importar el tamaño de la medusa, su alimento principal es el plancton, ya que, al tratarse de microorganismos flotantes, las medusas simplemente con mover los tentáculos en el agua pueden atrapar el plancton. En general, se basan en el viento y las corrientes marinas para encontrar su alimento y, una vez que lo halla, lo atrapa con sus tentáculos, provistos de una potente toxina, para luego llevarlo a la boca. En función de su tamaño, también pueden consumir otros animales más pequeños que ellas como peces o crustáceos. Su organismo es muy primitivo y tienen únicamente una sola abertura que funciona como boca, estómago e intestino excretor.

5. EXISTEN MÁS DE DOS MIL TIPOS DE MEDUSAS

Su variedad es inmensa y están repartidas en todos los océanos y mares del planeta. Podemos encontrar algunas bioluminiscentes, otras que no son venenosas, algunas que viven a miles de metros de profundidad y otras cuya picadura puede causar la muerte como la avispa de mar (Chironex fleckeri), el que sin duda es el cnidario más peligroso del planeta. Se dice que su picadura recuerda a una salpicadura de aceite hirviendo, por el dolor y el escozor que provoca. Puede paralizar el corazón de su víctima en pocos minutos.

Juan Javier Martí

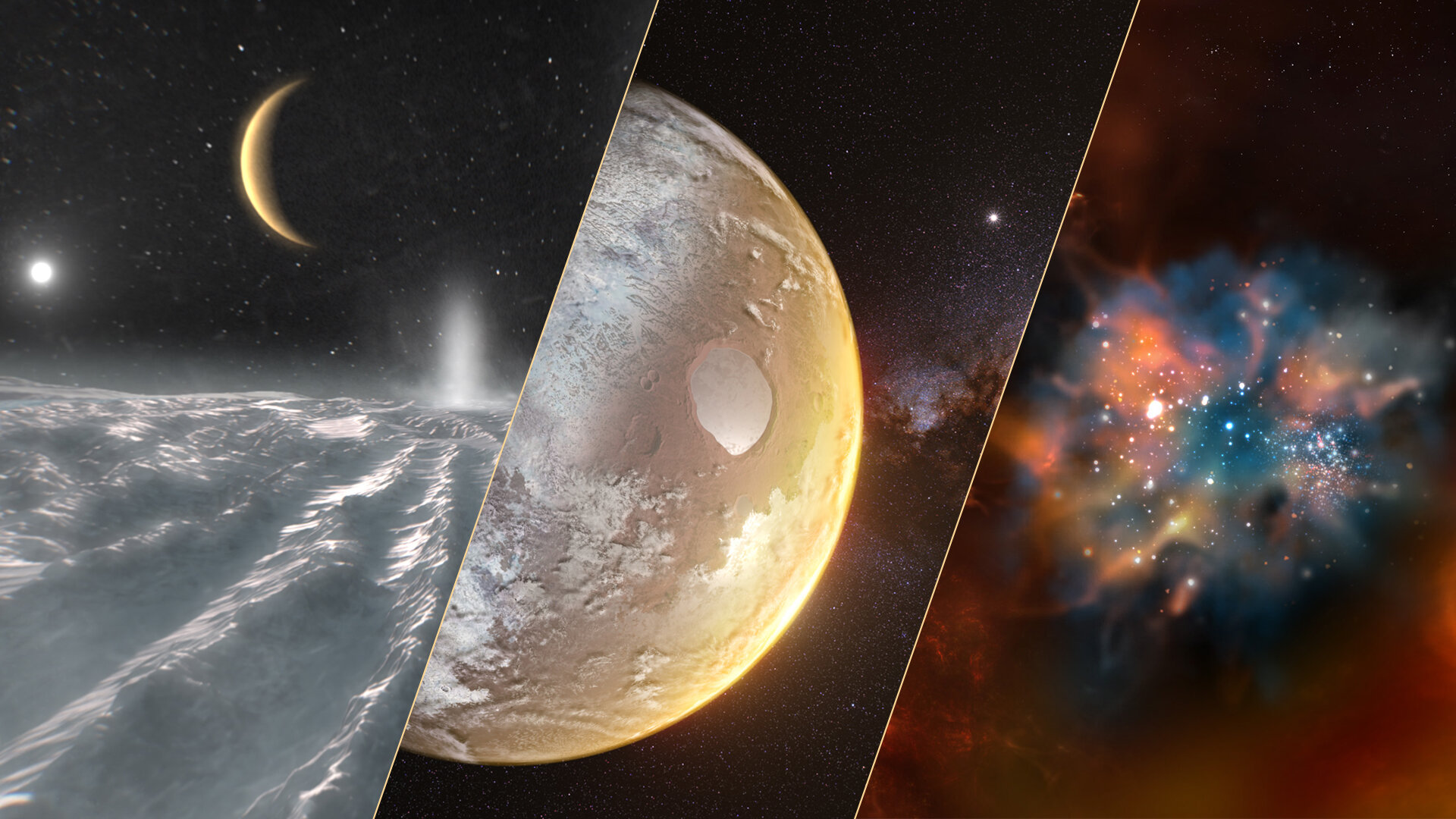

El sábado 21 de octubre tuvo lugar la presentación en Murcia, en el Museo de la Ciencia y el Agua, del libro Cosmología: La ciencia ante el reto del Universo, de Rafael Alemañ Berenguer, docente, investigador, conferenciante y autor de numerosos artículo y libros de divulgación.

Prologado por Francisco José Soler Gil, profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla, el libro nos habla de las fronteras de la física, sus enigmas y las cuestiones pendientes de resolución. Temas que suscitan un gran interés, tanto en la comunidad científica como entre el público no especializado, tales como la dificultad para unificar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, la existencia de los multiversos, el misterio de los agujeros negros y los agujeros de gusano, la falta de antimateria en el cosmos o la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del universo.

La cosmología, definida por la RAE como la “parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del universo”, precisa de las demás ciencias para alcanzar un desarrollo satisfactorio. Por ello el libro proporciona una panorámica de las teorías fundamentales, de los problemas de integración de las mismas, y de las conexiones de todos estos temas con la física de partículas y otros campos adyacentes como la termodinámica y la astrofísica de partículas.

Tras una breve introducción, Rafael Alemañ pasó a comentar algunas de las cuestiones que han producido más debate en el último siglo, como el principal hito de la cosmología moderna: la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

El tiempo se puede dividir en láminas, por lo que sería una sucesión de láminas superpuestas. Nuestra sensación de paso de tiempo resulta de asignar instantes a cada una de esas láminas, aunque el flujo de tiempo es una ilusión psicológica: los conceptos de pasado, presente y futuro son términos relativos. El espacio y el tiempo son partes de un bloque tetradimensional, en el que cada punto en el espacio y en el tiempo tiene una posición. Por tanto, la sensación de futuro depende de la perspectiva de cada uno: lo que es pasado para nosotros puede ser futuro para un ser que esté en otra parte de la galaxia.

Imagen: Fuente CC BY-SA 3.0 DEED

Pie de foto: Cono de luz, representación del espacio-tiempo con arreglo a la teoría de la relatividad. Crédito foto: Wikimedia Commons

Otra cuestión de la que se habló y que genera controversia es la relacionada con la física cuántica. Normalmente identificamos la física cuántica con el mundo microscópico (por ejemplo, la desintegración de un átomo de uranio sería un suceso cuántico), pero en la historia del cosmos esta lógica se ha invertido: el universo se expande, y lo que un día fue muy pequeño ahora es gigantesco. Por tanto, el mundo cuántico es importante a efectos cosmológicos.

Al hilo de aplicar la mecánica cuántica al mundo macroscópico, hay que considerar el experimento mental del gato de Schrödinger, que consiste en imaginar a un gato metido dentro de una caja que contiene un peligroso dispositivo, formado por una ampolla de vidrio con veneno y un martillo sujeto sobre la ampolla. El martillo está conectado a un mecanismo detector de partículas alfa; si llega una partícula alfa el martillo cae rompiendo la ampolla con lo que el gato muere; por el contrario, si no llega no ocurre nada y el gato continúa vivo. Al realizar el experimento, se sitúa un átomo radiactivo al lado del detector que tiene un 50% de probabilidades de emitir una partícula alfa en una hora. Pasada una hora, habrá ocurrido uno de los dos sucesos posibles: el átomo ha emitido una partícula alfa o no la ha emitido (la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra es la misma). Como resultado de la interacción, en el interior de la caja, el gato está vivo o está muerto, pero no podemos saberlo si no la abrimos para comprobarlo. Si lo que ocurre en el interior de la caja lo intentamos describir aplicando las leyes de la mecánica cuántica, llegamos a una conclusión chocante: el gato vendrá descrito por una función de onda extremadamente compleja resultado de la superposición de dos estados combinados al cincuenta por ciento: «gato vivo» y «gato muerto». Es decir, aplicando el formalismo cuántico, el gato estaría a la vez vivo y muerto; se trataría de dos estados indistinguibles.

La paradoja del gato de Schrödinger nos advierte que no es posible aplicar las leyes de la mecánica cuántica al mundo macroscópico. Aunque se considera una teoría fundamental, en principio aplicable a todas las escalas, no es en absoluto evidente cómo debemos hacerlo cuando consideramos sistemas grandes. Queda abierta la cuestión de por qué los objetos macroscópicos no presentan propiedades cuánticas.

Imagen: Fuente

Otro de los temas candentes de los que habla el libro es el de los multiversos. El Big Bang está considerado como el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. El universo comenzó, pues, como un solo punto y después tuvo lugar la inflación cósmica, una expansión exponencial que se produjo una fracción de segundo después de la gran explosión hace 13.800 millones de años. Después del Big Bang hubo una hiperaceleración de la expansión. Y en esa expansión se produjeros miríadas de universos burbuja, cada una de los cuales contiene su propio universo infinito que se va expandiendo. La tesis de que nuestro universo sea tan solo un ejemplar de una colección de universos con características diferentes resulta muy atractiva (especialmente para la ciencia ficción), pero hay que guardar cautela sobre la misma.

Foto: Fuente

El profesor Alemañ también comentó el asunto de los agujeros negros, que se forman por el colapso gravitacional de una estrella masiva al final de su tiempo de vida. La gravedad de un agujero negro es tan fuerte que, dentro de él, ningún tipo de partícula, sea material o electromagnética, puede salir, ni siquiera los fotones. Pero esa teoría tiene fallos, por lo que los agujeros negros siguen siendo un misterio. Lo que parece claro, en palabras del autor, es que “hoy día se piensa que casi todas las galaxias poseen en su centro un agujero negro supermasivo, ya que estos objetos parecen haber participado activamente en la formación de las propias galaxias. Si estos objetos son el producto final del colapso de estrellas más masivas que el triple de nuestro Sol, multitud de estrellas deben haberse convertido ya en agujeros negros.”

Respecto a la posibilidad de crear CTC (Curva Temporal Cerrada, que puede imaginarse como una circunferencia en el espacio-tiempo) y utilizarlas como máquinas del tiempo alrededor de agujeros negros en rotación, no hay ninguna CTC que sea físicamente posible; por tanto no cabe la expectativa de viajar en el tiempo.

Otra de las cuestiones discutibles que se trataron en la presentación del libro es la de si estamos solos en el universo o no. Seguramente sí hay vida microbiana, pero la existencia de vida inteligente ya es más complicada.

De los 7 términos de la famosa ecuación del astrónomo estadounidense Frank Drake para calcular la probabilidad de contactar con otras civilizaciones de la Vía Láctea, sólo conocemos el primero de ellos (R*). En su formulación típica, la ecuación se escribe:

N = R* x Fp x Ne x Fl x Fi x Fc x L

Donde N simboliza el número de civilizaciones alienígenas para comunicarse fuera de su planeta; R* es el número de estrellas que nacen en nuestra galaxia cada año; Fp es la fracción de esas estrellas con planetas a su alrededor; Ne es el número de planetas situados en la ecosfera, esto es, la zona óptima para la vida; Fl es la fracción de estos planetas que pueden desarrollar vida; Fi es la fracción de planetas donde evoluciona la vida inteligente; Fc, los planetas donde la vida inteligente alcanza un desarrollo tecnológico que permita la comunicación interestelar; y L, la persistencia, es decir, el tiempo que una civilización con ese nivel tecnológico sobrevive. Las civilizaciones nacen, sobreviven durante un breve período cósmico y se extinguen. La probabilidad de que dos civilizaciones coincidan en el tiempo es muy pequeña. Y aunque coincidan, las distancias interestelares son tan grandes, que la probabilidad de comunicación durante su existencia es casi nula.

Por otro lado la exobiología, que estudia la vida originaria fuera de la Tierra, puede rastrear trozos del universo que caen en nuestro planeta, como el meteorito marciano ALH84001, recogido en la Antártida en 1984, que mostraba un alineamiento de glóbulos identificados por algunos investigadores como el residuo fósil de una bacteria marciana ancestral. Pero ese microcuerpo presenta un aspecto compatible también con morfologías producto de procesos inorgánicos. Por tanto, hoy por hoy no hay evidencias de vida fuera de la Tierra.

Y con la cuestión de si estamos solos en el universo y los retos de futuro que se plantea la cosmología, el autor nos invitó a seguir profundizando en los temas esbozados.

María Victoria Ruiz Cartagena

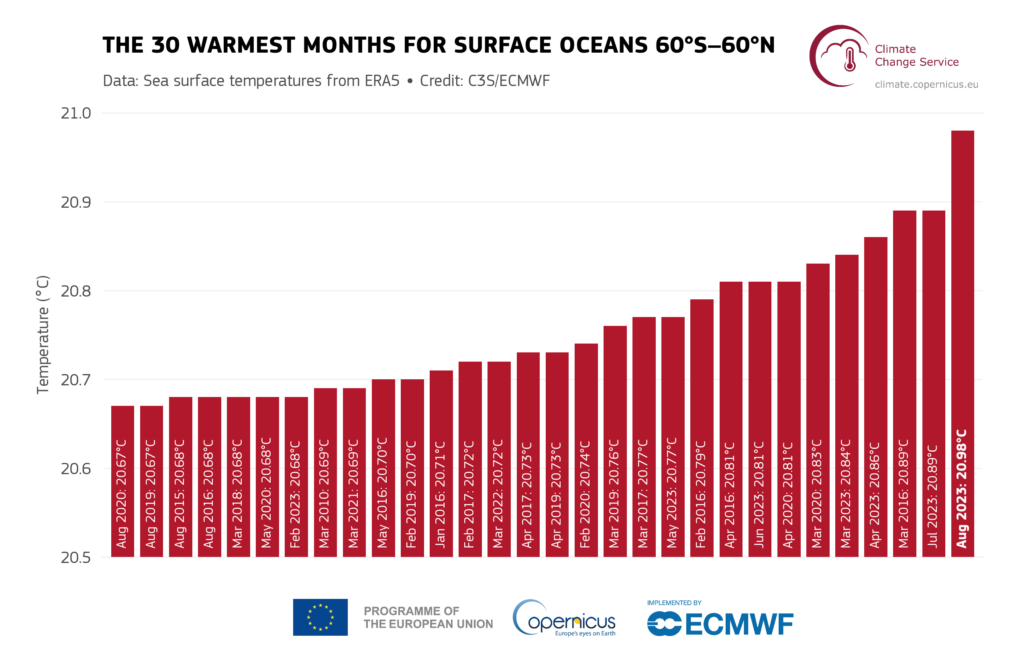

Agosto del 2023 ha sido el mes más caluroso de la historia

El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europa (UE) confirmó que el pasado agosto ha sido el mes más caluroso desde que se tiene registro, al haberse reportado 1.5°C más por encima del promedio asentado en la era preindustrial. Fue el segundo mes con las temperaturas más altas de la historia después de julio de este año. Con este nuevo récord, el verano del hemisferio norte se convirtió en el más caliente desde que comenzaron los registros en 1940. Samantha Burgess, subdirectora adjunta de Copernicus, dijo que «los récords mundiales de temperatura seguirán cayendo en 2023. Las pruebas científicas son abrumadoras, seguiremos viendo más récords climáticos y fenómenos meteorológicos extremos más intensos y frecuentes que afectarán a la sociedad y los ecosistemas, hasta que dejemos de emitir gases de efecto invernadero».

Fuente: Wired.com

Se confirma que la corriente del golfo se ha debilitado.

La corriente del Golfo parte del norte de América y se distribuye por el Atlántico Norte. Es fundamental para el clima y el tiempo tal como los conocemos ya que define las precipitaciones en Europa, las temperaturas, la actividad de los huracanes y el nivel de costa en EEUU. Según un artículo de Geophysical Research Letters, la corriente se ha ralentizado en los últimos cuarenta años más de un 4%.

Para saber más: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL105170

Fuente: GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS

–

El Antártico ha empezado la primavera con un millón de km² menos de hielo que en el anterior mínimo anual

El hielo marino que rodea la Antártida está muy por debajo de cualquier nivel invernal registrado anteriormente. «Está tan lejos de todo lo que hemos visto que es casi alucinante», dice Walter Meier, que monitorea el hielo marino en el Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de Estados Unidos. A medida que desaparece más hielo marino, se exponen áreas oscuras del océano, que absorben la luz solar en lugar de reflejarla, lo que significa que la energía térmica se agrega al agua, lo que a su vez derrite más hielo. Si esto sigue así en los próximos 5 meses, habrá alrededor de 400 W/m 2 de radiación solar disponible para calentar los océanos en lugar de ser reflejado por hielo marino. Si asumimos este 50% de calentamiento solar, el calor se absorberá adicionalmente en lugar de reflejarse nuevamente en el espacio, resultaría en 2.6 ZJ de calor adicional en la superficie del Océano Austral. Para que se entienda de que cifras estamos hablando la erupción del Krakatoa se estima que fueron unos 200 megatones de TNT (840 Pj) y 1 Pj=1015 Pj, así que esta cantidad (2.6 ZJ) vienen a ser unas 3000 erupciones del Krakatoa. En definitiva, el efecto albedo es uno de los síntomas más preocupantes del cambio climático que se relaciona con otros puntos de inflexión que también están colapsando. El calentamiento global llevará a los océanos a absorber 4000 millones de toneladas menos de CO2, lo que supone un 21%. Teniendo en cuenta que los océanos son los responsables de la mayor parte de la absorción de CO2 del planeta, como consecuencia se estima que en 2100, de continuar como lo estamos haciendo, la temperatura media aumente 4.5 grados. Muchas especies no se podrán adaptar a los cambios bruscos que traerá este incremento.

Fuente: Leon Simons @LeonSimons8

–

Nunca antes la superficie de los océanos había tenido temperaturas tan altas

La tendencia cálida que atraviesa el planeta y la aparición de un evento de El Niño se conjugan para que los mares y océanos tengan la temperatura superficial más cálida registrada oficialmente jamás. Normalmente, las temperaturas superficiales del mar alcanzan su nivel más alto del año en marzo y luego comienzan a caer, antes de volver a aumentar ligeramente durante julio y agosto. Además de que las temperaturas superficiales del mar diarias se mantuvieron constantemente por encima del promedio, en agosto de 2023 se registró la mayor anomalía de temperatura superficial del mar mundial con diferencia para cualquier agosto en el conjunto de datos, con 0,55°C.

Fuente: cazatormentas.com

–

Temperaturas extremas en el Amazonas

Más de 100 delfines de agua dulce han muerto en la Amazonia brasileña. Se cree que son víctimas de la ola de calor extremo que afecta a la región, con temperaturas superiores a los 40 grados.

Fuente: Tiempoyradar

–

El agujero de ozono sobre la Antártida se hace inmenso de nuevo

–

El 56% de la superficie marina ha dejado de ser azul

——————————-

Juan Javier Martí

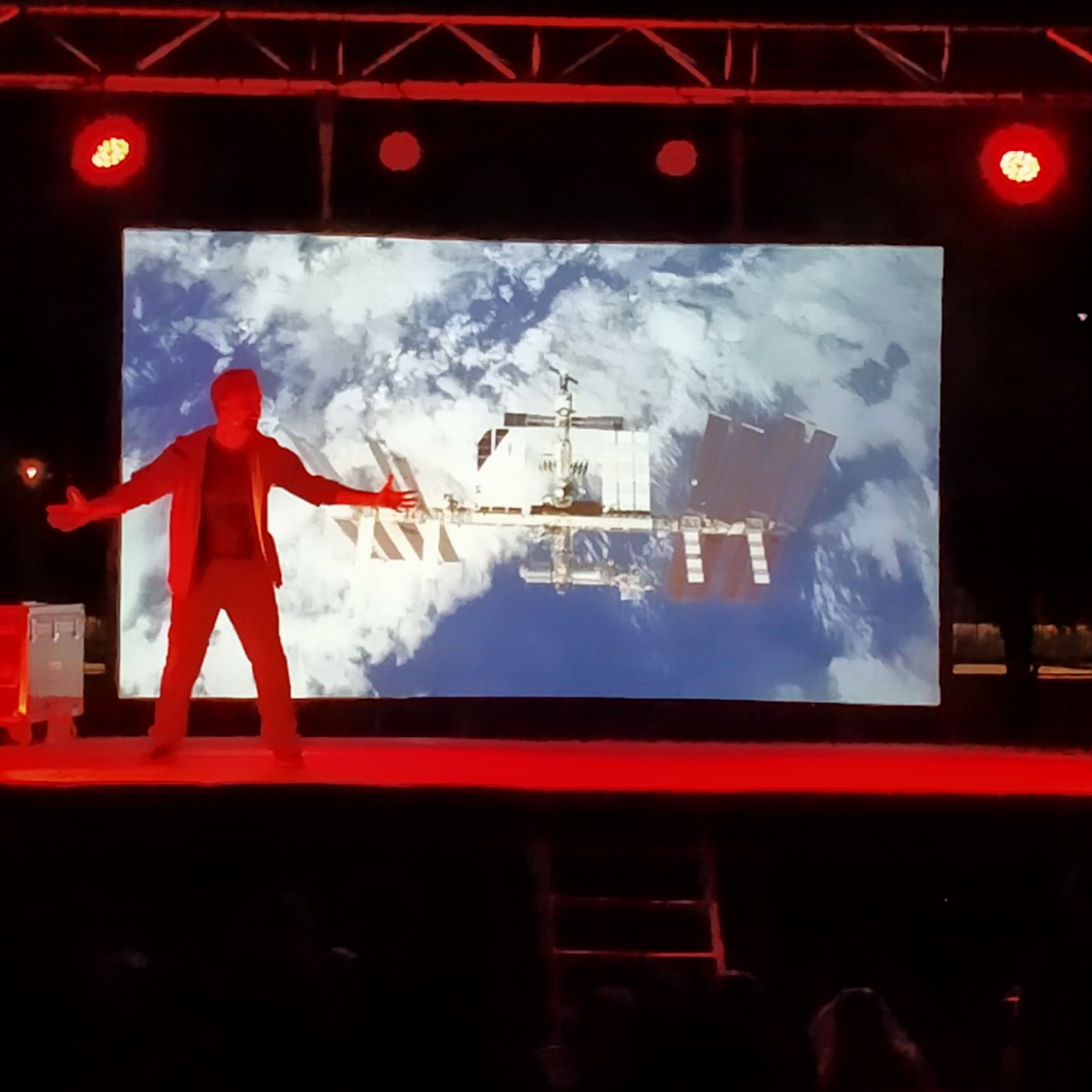

El viernes 8 de septiembre, dentro de la programación de la Feria de Murcia, el Museo de la Ciencia y el Agua organizó el espectáculo astronómico Lo que (no) se ve, una representación transdisciplinar que establece vínculos con las artes, la filosofía, el feminismo y otros temas de actualidad como la crisis energética o la contaminación lumínica.

Protagonizado por Fernando de Retes -astrofísico, actor y co-director de la obra-, la compañía Cuartoymitad nos demostró que el teatro combina con todo, y que la dramaturgia puede casar perfectamente con la astronomía. Y prueba de ello es que la plaza de la Ciencia estaba abarrotada de personas de todas las edades, fascinadas por la pasión que transmitía Fernando hablando del cielo nocturno.

El viaje por el universo se inició hablando del Sol, del sistema solar y de algunos de sus planetas, como Saturno, que era observable en el firmamento de esa noche. El divulgador extrajo un láser para señalar la posición del mismo, y lo usó en varias ocasiones a lo largo del espectáculo para buscar diferentes objetos visibles en el cielo de Murcia del 8 de septiembre. Precisamente esta obra, Lo que (no) se ve, es única e irrepetible porque se adapta a cada noche y lugar de representación, lo que le da una magia especial.

Continuamos con algunas constelaciones, como la Osa Mayor (y su asterismo más conocido, el Carro) y la Osa Menor, cuya estrella más visible -la estrella polar- ha ayudado al ser humano a orientarse a lo largo de su historia.

Fernando nos habló de la Estación Espacial Internacional (ISS), que tarda 90 minutos en dar la vuelta al planeta. Compuesta por 7 tripulantes, es el laboratorio espacial más grande, una colaboración internacional inmensa dedicada a la investigación científica. Se puede visitar por dentro con un tour virtual diseñado por la Agencia Espacial Europea (ESA): https://esamultimedia.esa.int/multimedia/virtual-tour-iss/

El comunicador también reivindicó algunas figuras maltratadas por la historia, como la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, bastante desconocida durante mucho tiempo y que sin embargo proporcionó una regla cósmica para medir el tamaño real del universo; o Giordano Bruno, el astrónomo y filósofo quemado en la hoguera por defender el heliocentrismo o la infinitud del universo.

La belleza del cielo quedó patente en numerosas imágenes, como las del cúmulo de Hércules, un conjunto esférico de estrellas de la constelación de Hércules, o las de la Vía Láctea, cuyas estrellas están siendo cartografiadas por la ESA en su misión Gaia.

Por último, Fernando nos hizo reflexionar sobre la grandeza del universo y la importancia de cuidar nuestro planeta para que seamos más conscientes de los desafíos a los que se enfrenta el ser humano. En definitiva, y a juzgar por la afluencia de público y el entusiasmo con el que despidieron al presentador, fue una noche en la que de forma divertida aprendimos a mirar con asombro el cielo de ese 8 de septiembre, cuyo planisferio, en el momento de finalización del espectáculo y para nuestra latitud, podéis encontrar aquí:

https://www.cuartoymitadteatro.com/loquenoseve-Murcia-2023/

Maria Victoria Ruiz

Os presentamos los eventos astronómicos destacados de este mes:

9 de Septiembre

LLUVIA DE METEORITOS

No son tan famosas como las Perseidas de Agosto pero el 9 de Septiembre en cielos despejados podrá verse el pico más elevado de lluvia de meteoritos llamados ε-Perseidas en una densidad de 5 por hora. Para una correcta visualización hay que buscar el área general de la constelación de Perseo, cielo suroeste.

18 de Septiembre

MÁXIMO BRILLO DE VENUS

Antes de que Venus se acerque al sol hasta aparecer en el cielo de la tarde tendrá una trayectoria donde alcanzará su máximo brillo el 18 de septiembre en el cielo de la mañana.

19 de Septiembre

SATURNO Y EL SOL ESTARÁN OPUESTOS

Saturno es el planeta más lejano y para su visualización son necesarios un telescopio y una aplicación de búsqueda de estrellas. Estas son las fechas adecuadas para su observación porque es cuando recibe más luz solar.

22 de Septiembre

EQUINOCCIO DE OTOÑO

El equinoccio señala el punto en el que la Tierra experimenta duraciones iguales de día y de noche. Es en esta fecha cuando el sol se coloca en el plano del Ecuador celeste y marca el inicio de la estación otoñal.

23 de Septiembre

MERCURIO

Durante la primera quincena de septiembre Mercurio está tan cerca del Sol que es muy complicado poder distinguirlo. A partir de ese momento será visible justo antes del amanecer, cada día un poquito más lejos del Sol hasta que llegue a su pico el 23 de septiembre.

26 de Septiembre

SATURNO Y LA LUNA EN APROXIMACIÓN CERCANA

En la noche del 26 de septiembre, la Luna y Saturno aparecerán separados por una distancia de 2°25′.

Juan Javier Martí

El viernes 26 de mayo tuvo lugar en nuestro Museo la conferencia “Alimentos engañosos en el supermercado: ¿Sabemos lo que comemos?” a cargo de Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo alimentario, divulgador científico y colaborador en espacios de radio y televisión, así como autor de la web Sefifood. La charla, que resultó muy interesante, amena y útil, se inscribe en el ciclo de conferencias “Murcia divulga en el Museo”, organizado por la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADCMurcia) en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Agua.

Seguro que alguna vez te has preguntado qué hay tras las etiquetas “artesano”, “casero” o “natural” de algunos envases del supermercado. ¿Son alimentos tan saludables como aparentan o responden a estrategias de marketing? De los reclamos habituales que usan los etiquetados alimentarios, Mario nos contó con numerosos ejemplos en cuáles se puede confiar y de cuáles hay que salir huyendo. Lo cierto, sin lugar a dudas, es que las empresas alimentarias no deberían inducir a error al consumidor.

Un caso que genera bastante controversia es el de los alimentos ecológicos. Entre sus principios generales está el respeto de los ciclos naturales, el mantenimiento del estado del suelo, el agua y el aire, la salud de las plantas y los animales, y el equilibrio entre ellos. También la conservación de elementos del paisaje natural como lugares que sean patrimonio natural, así como la utilización responsable de la energía y de recursos naturales. Todo esto es lo deseable, pero nada demuestra que sean alimentos más saludables o que contengan más nutrientes que los producidos de forma convencional. Por otra parte, está la paradoja de que algunos de estos alimentos ecológicos vienen envueltos en mucho plástico y desde la otra punto del planeta. Por tanto, ¿son tan sostenibles como dicen? Quizá lo más sensato sea apoyar el cultivo sostenible y de temporada más que el etiquetado ECO/BIO.

Mención aparte merece, dentro de esos productos, el caso de los huevos ecológicos. Aquí habría que tener en cuenta el sistema de producción y el bienestar animal, indicados por el primer dígito del código de trazabilidad que llevan los huevos vendidos para el consumo humano. Ese código está marcado en la cáscara e indica el origen exacto de los huevos. El cero significa que son huevos procedentes de gallinas ecológicas que proceden de granjas certificadas. Son gallinas con acceso al aire libre y más espacio para moverse. El envase portaría el sello ecológico.

La trazabilidad, definida en el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso o un ingrediente, reviste una importancia decisiva para la protección de los consumidores. Consiste en la identificación unívoca de cada lote de forma que quede garantizada su procedencia, y permite que los consumidores reciban información específica y exacta sobre los productos en cuestión. Además, también se identifican elementos tóxicos, posibles alérgenos o cualquier ingrediente perjudicial para la salud con el fin de que no acaben llegando a los consumidores. Por tanto, la legislación de la UE establece la trazabilidad de la cadena alimentaria, fundamental para garantizar que los alimentos que consumimos sean seguros.

Fuentes: Mario Sánchez Rosagro y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

María Victoria Ruiz Cartagena, técnico del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Llegan cada año por estas fechas y se cuelan en los informativos, en los periódicos, en las redes sociales y en nuestros grupos de ‘WhatsApp’. En el museo ya le dedicamos una entrada de nuestro blog el año pasado que puedes ver en este enlace, pero vamos a darle una nueva vuelta a este fenómeno con cuatro preguntas y sus respuestas. ¡Sigue leyendo!

Las Perseidas son una lluvia de estrellas, bien. ¿Pero qué es una lluvia de estrellas? Con ese nombre nos referimos a un fenómeno que ni es lluvia propiamente dicha ni implica a literalmente a las estrellas. Una lluvia de estrellas es el efecto que se produce en nuestra atmósfera cuando la órbita terrestre pasa por el enjambre de pequeños meteoritos que ha dejado tras de sí el paso de un cometa. Tal y como nos cuenta Carl Sagan en Cosmos, dichos meteoritos, del tamaño “de un grano de mostaza”, son “copos que caen” y que “brillan en el momento de entrar en la atmósfera de la Tierra, donde el calor y la fricción los destruyen a unos 100 kilómetros de altura”. Esto puede suceder ocasionalmente y, cuando lo vemos, lo llamamos ‘estrella fugaz’ (y pedimos un deseo), pero sobre todo pasa en momentos concretos del año y de forma más intensa: conociendo las órbitas de los cometas y la de nuestro planeta, predecimos el momento del año en el que ambas se cruzarán y podremos observar la llamada lluvia de estrellas. Una buena excusa para sentarse, mirar al cielo y despegarnos un rato de la Tierra y de sus problemas.

Nos lo cuenta Isabel Ferro en su Diccionario de astronomía: Un cometa “es un cuerpo celeste que se presenta como una nebulosidad con cola o, sencillamente, como una mancha nebulosa. A los cometas se les considera los miembros más externos del sistema solar. Los cometas se observan cuando, al acercarse al sol, se calientan sus núcleos y empiezan a expulsar gases y polvos”. Y Carl Sagan en su Cosmos nos explica de qué están compuestos los cometas: “Están compuestos principalmente por hielo de agua (H2O), con un poco de hielo de metano (CH4), y algo de hielo de amoniaco (NH3)”. No parece algo apetecible que echarle a un vaso para enfriar nuestra bebida… El Jet Propulsion Laboratory de la NASA añade que los cometas “representan los restos del proceso de formación del sistema solar exterior, que tuvo lugar hace unos 4.600 millones de años”. Según recoge Isabel Ferro, actualmente se conocen unos 2000 cometas, “y de ellos, muy pocos han podido ser observados a simple vista. Por ejemplo, de unos 400 cometas observados entre 1900 y 1960, sólo 12 pudieron ser observados a simple vista. Cada año aparecen de 5 a 6 cometas. Un tercio de ellos son retornos de cometas conocidos y dos tercios son nuevos cometas”. Pero, atención, “se cree que existen un billón de cometas o más con órbitas que se encuentran entre los confines del sistema solar hasta distancias de 100.000 unidades astronómicas del Sol”. Más allá de la Nube de Oort. Recordemos que una unidad astronómica es igual a 150 millones de kilómetros.

Debemos este fenómeno de las Perseidas al gran cometa Swift-Tuttle, identificado el mismo año de 1862 por dos astrónomos estadounidenses con una diferencia de escasos días y de manera independiente, motivo por el cual se estimó darle el nombre de ambos. Su periodo orbital aproximado es de 130 años, bastante más que los 75 años que tarda en visitarnos el famoso cometa Halley, y que ya nos parecen muchos (¿lo pudisteis ver en 1986? Volverá en 2061, y su cola provoca la lluvia de estrellas conocida como las Eta Acuáridas, visibles a finales de abril y principios de mayo). De nuevo con el Swift-Tuttle, su tamaño es considerable, unos 26 kilómetros de diámetro según la NASA, y se ha comparado muchas veces con los 10 kilómetros de diámetro del meteorito que impactó con la Tierra y acabó con los dinosaurios y otras especies. De ahí que se haya intentado calcular la posibilidad de un impacto del Swift-Tuttle con nuestro planeta que, de producirse (algo bastante poco probable), no sucedería antes del quinto milenio de nuestro calendario. Así, ni veremos ese hipotético choque (por suerte) ni tampoco podremos volver a ver al propio cometa (por desgracia): ya pasó en 1992 y no volverá hasta julio de 2126.

Por su aparición en la constelación de Perseo, del hemisferio norte celeste y conocida desde la Antigüedad. Su estrella más brillante es Mirfak, una supergigante, aunque las Perseidas, cuyo apogeo se produce cada año hacia el 12 de agosto, tiene su radiante cerca de otra estrella de dicha constelación: la estrella Eta. Sobre Perseo, el personaje que da nombre a la constelación y, por extensión, a esta lluvia de estrellas, recomendamos leer su historia en la mitología griega: no tuvo tiempo de aburrirse ya desde antes de nacer, pues su abuelo Acrisio, rey de Argos, intentó evitar que viniese al mundo al haber sabido de boca de un oráculo que en el futuro lo asesinaría. La decisión de Acrisio de encerrar a su hija Danae para que no concibiese un hijo fue inútil. ¡A Zeus con ésas! El dios pudo burlarlo y dejar embarazada a Danae. Y después, mucho más: su destierro, engaños por doquier y un apasionante duelo con Medusa, una de las tres górgonas, capaz de convertir en piedra a quien osase mirarla a los ojos. Para no perdérselo. Sin embargo a las Perseidas también se las conoce como las ‘lágrimas de San Lorenzo’ en la tradición católica, por coincidir su apogeo en el cielo con el día del martirio de este santo. San Lorenzo, nacido en el siglo III y de origen español, no lo pasó mejor que Perseo, y aunque no se enfrentase a Medusa sí lo hizo con el alcalde de Roma. Fue asesinado un 10 de agosto en una parrilla, quemado vivo por orden del citado gobernante, quien consideró que se había burlado de él: pidió a Lorenzo que le entregase todas las riquezas de la Iglesia, y Lorenzo se presentó días después con todos los pobres y enfermos a los que ayudaba, diciendo que ellos eran la riqueza de la Iglesia. Esta tradición concede al llanto de San Lorenzo las lágrimas en forma de lluvia de estrellas que podemos contemplar estas noches de verano en nuestro cielo. Sea como fuere, vuelven puntuales y nos dan otra oportunidad para contemplarlas.

Fuentes de información:

–Cosmos. Carl Sagan. Editorial Planeta. 1980.

-Diccionario de Astronomía. Isabel Ferro Ramos. Fondo de Cultura Económica. 1999.

-NASA: www.solarsystem.nasa.gov

-Historia y biografías: https://historiaybiografias.com/santo11/

-Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega. Giovanni Caselli y Michael Francis Gibson. Editorial Anaya. 1977.

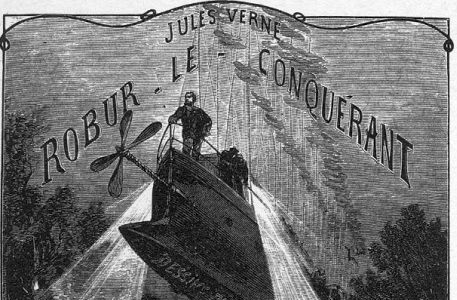

Con motivo de la exposición «Julio Verne. Los límites de la imaginación» nos sumergimos en algunas de las ideas más interesantes que Julio Verne plasmó en sus novelas. Podréis visitarla en la Sala temporal del Museo de la Ciencia y el Agua hasta el 26 de abril de 2020.

El final del siglo XVIII y los principios del siglo XX fueron muy importantes para la aeronavegación. Se tuvo que tomar la decisión de si apostar por aerostatos, como los globos, o por grandes máquinas más pesadas que el aire como medio de vuelo. De los caminos posibles que eligió la aeronavegación moderna, fue el segundo el que prosperó. Y el que prefirieron dos visionarios como Julio Verne y Juan de la Cierva.

En 1783 se realiza la primera ascensión tripulada con descenso seguro, el globo aerostático de los hermanos Montgolfier. De esta manera los años siguientes están protagonizados por el desarrollo de una de las dos ramas más importantes de la aeronavegación: los aerostatos, que son las naves que usan un fluido de menor densidad que el aire. En ese momento parecía que el futuro pasaba por ellos.

Sin embargo, tanto Julio Verne como Juan de la Cierva coincidieron en algo: el futuro pasaba por máquinas más pesadas que el aire. Y además, esas máquinas volarían gracias a hélices superiores. En ese momento de la historia, eran unas ideas bastante provocativas y difíciles de creer.

Julio Verne, en su obra “Robur El Conquistador” (1886), describe al protagonista del título como un ingeniero que defendió el uso de naves “más pesadas que el aire”. También narra su cruzada particular contra la sociedad Welton Institute, que abogaba por el uso de globos para transportar grandes cantidades de personas. Tras ser desautorizado por sus teorías, el libro narra cómo se embarca en una nave que ha fabricado él mismo. Es el Albatros. Verne la describe como algo parecido a un helicóptero compuesto por materiales pesados.

Algunos años después el murciano Juan de la Cierva construyó en 1920 el primer autogiro. El camino estaba marcado por el avance que habían supuesto los primeros vuelos: veinte años antes los hermanos Wright idearon, construyeron e hicieron volar el primer aeroplano en Carolina del Norte. Pero De la Cierva inventó una aeronave con la articulación de las palas del rotor en la raíz de la misma. El autogiro supuso un gran paso adelante en la aeronavegación y terminó siendo el adelanto del helicóptero. Y, así mismo, fue una apuesta muy parecida a la que hizo Verne por el camino que finalmente se tomaría.

Podéis encontrar más información sobre este tema en un apartado de la exposición “Julio Verne. Los límites de la imaginación”.

Conocí a Don Francisco González López en el año 1998, y desde el primer momento pude comprobar su amor por la naturaleza y su pasión por el coleccionismo científico.

Iniciamos un trabajo de colaboración que se plasmó en el año 1999 en una exposición en el Museo de la Ciencia y el Agua que denominamos “Mariposas. Un regalo de la naturaleza” , a partir de su numerosa y diversa colección entomológica (fundamentalmente lepidópteros) fruto de su dilatada labor como entomólogo que le había relacionado con científicos como Riley y Howarth del British Museum , Rougeot del National Museum D’ Historia Natural de Paris o Ramón Agenjo del Instituto Español de Entomología, con quienes mantuvo intercambios en aras a ampliar y diversificar su colección científica. La exposición tuvo un marcado carácter didáctico y no solo se expuso en nuestra Sala de exposiciones temporales, sino que iniciamos una itinerancia por otros importantes museos de ciencia españoles (Casa de las Ciencias de Logroño, Museo de la Ciencia de Valladolid, Planetario de Pamplona).

“Mariposas. Un regalo de la naturaleza”, mostraba una variedad de especies de insectos representativos de prácticamente todos los continentes, desde Sudamérica, África, la Región Indoaustraliana o la jungla asiática, sin olvidar Europa , y especialmente la Región de Murcia, donde su labor de investigación y recolección por el Parque Regional de Sierra Espuña le habían proporcionado interesantes ejemplares hoy prácticamente desaparecidos.

La colaboración se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces, cediendo ejemplares de su colección para aquellas muestras en las que tenían un papel relevante en el discurso expositivo como fue “Darwin y De la Espada: Dos vidas paralelas. Los caminos de la evolución” o “El lado oscuro de la luz: Contaminación lumínica” En la primera se apreciaba como los insectos forman el grupo más diverso y abundante del reino animal, y en la segunda como son uno de los grupos más amenazados por la contaminación (incluso la lumínica), destrucción de su hábitat, comercio ilegal o la introducción de especies fruto de la globalización.

En todas las exposiciones mostraba su generosidad, su decisión por incluir un discurso didáctico y proteccionista y el amor que profesaba a la Región.

A partir del año 2014, D. Francisco decide ceder una parte de su colección entomológica al Museo de la Ciencia y el Agua, a la que en años sucesivos se va sumando una pequeña muestra malacológica. Ambas pueden verse en la Sala del Agua del Museo. Una de sus últimas cesiones consistió en la entrega de algunos ejemplares de minerales y fósiles.

Don Francisco González López siempre permanecerá con nosotros. El Museo de la Ciencia y el Agua conserva parte de su amor por la naturaleza con un hermoso legado al servicio de todos.

Maribel Parra Lledó, directora del Museo de la Ciencia y el Agua.

Todos los veranos, a mediados del mes de agosto, tiene lugar uno de los acontecimientos astronómicos más populares: la lluvia de estrellas «Perseidas», conocidas también como las «lágrimas de San Lorenzo» por tener lugar cerca de la festividad de San Lorenzo (10 de agosto).

Ahora bien, ¿sabemos lo que es una lluvia de estrellas? La Tierra cruza en determinadas fechas las órbitas de varios cometas, y es entonces cuando muchas de esas partículas penetran en la atmósfera, volviéndose incandescentes y revelándose como veloces trazos luminosos: la lluvia de estrellas fugaces o meteoros. En el caso de las Perseidas, el cometa responsable es el 109P/Swift-Tuttle.

Para ver este verano la lluvia de estrellas Perseidas tendréis que desplazaros a un lugar alejado de las ciudades, donde haya poca contaminación lumínica. Una vez que vuestra mirada se haya acostumbrado a la oscuridad, la observación resultará sencilla: tendréis que buscar la constelación de Perseo (de ahí el nombre de la lluva de estrellas) y desplazar la mirada a unos 30 grados del radiante (marcado en el centro de la imagen en verde), el lugar por donde generalmente los meteoros empiezan a brillar.

En efecto esta lluvia de estrellas veraniega recibe el nombre de «Perseidas» porque las veremos aparecer en el cielo muy cerca de la constelación de Perseo, el héroe que rescató a Andrómeda del monstruo marino Cetus. Muy cerca de Perseo se encuentra otra constelación muy fácil de ver en verano por la sencillez de su forma (una W) y por el brillo de sus estrellas: Casiopea (la suegra de Perseo, por cierto). Por ello, si os resultara difícil encontrar Perseo en el cielo, buscad Casiopea: el radiante de las Perseidas estará muy cerca.

Por último este año tendréis que tener en cuenta otro factor. La noche del 12 al 13, cuando haya mayor actividad de meteoros, habrá luna creciente gibosa, por lo que la visibilidad estará reducida. Por ello para ver espectáculo de meteoros incandescentes del cielo en su plenitud habrá que esperar a que la Luna se haya ocultado, es decir, sobre las 5.50 horas.

Las Perseidas este año vienen para madrugadores… o amantes de la noche.

Fuentes de información:

-Guía del Cielo 2019. (www.procivel.es)

-www.solarsystem.nasa.gov

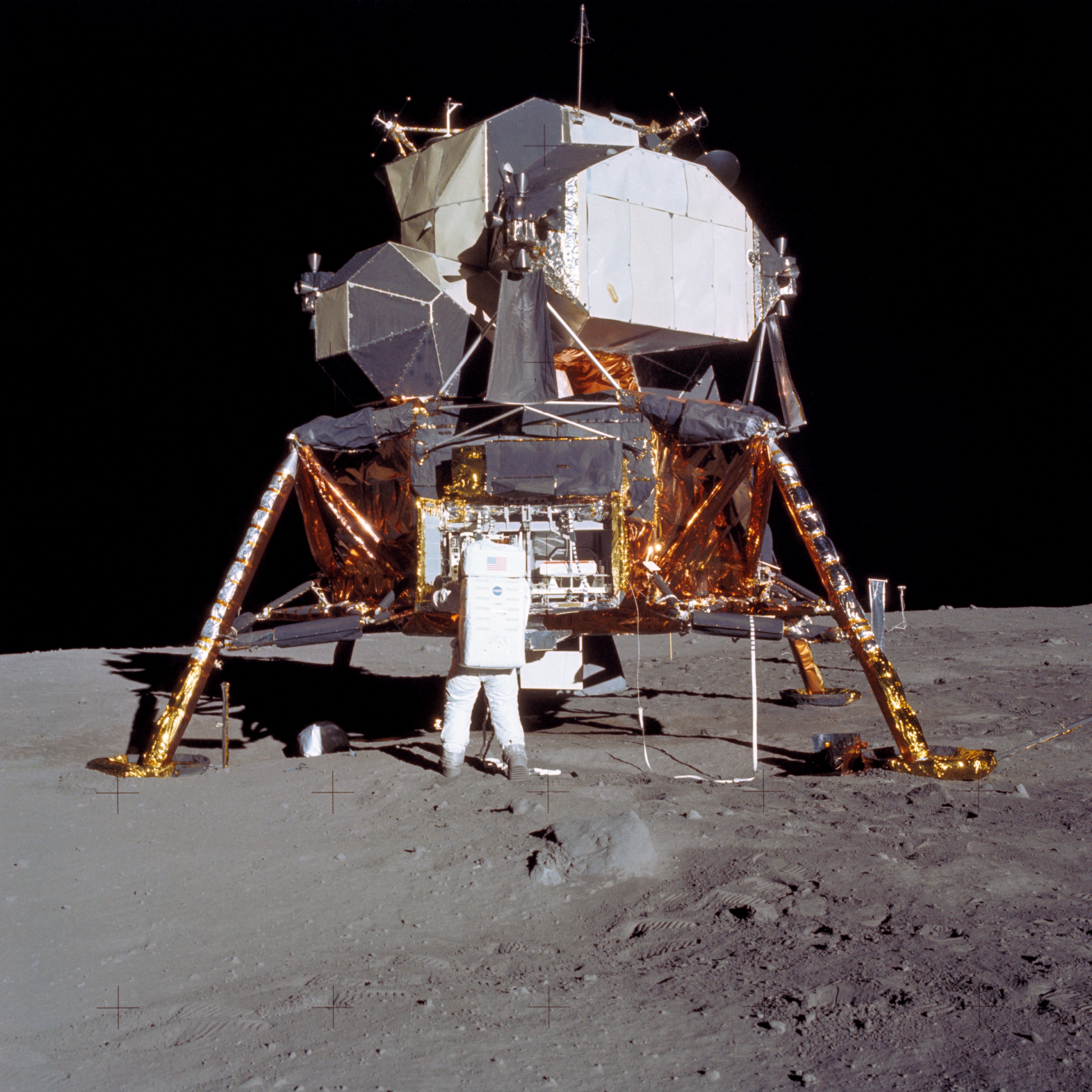

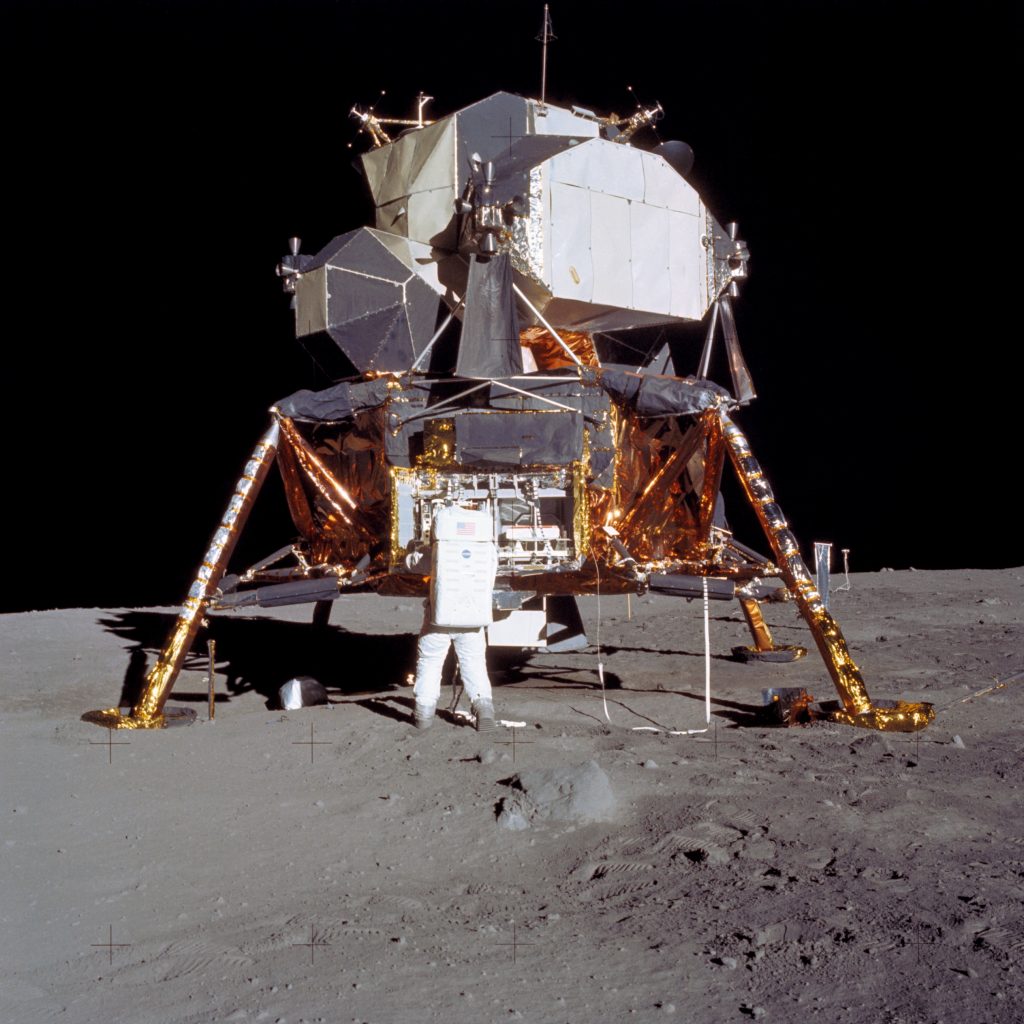

El sábado día 20 julio se cumplen 50 años desde que Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueran las primeras personas en pisar la Luna. Un auténtico hito de la exploración espacial que además supuso un punto y aparte en la carrera espacial en la que estaban inmersos por aquel entonces Estados Unidos y la Unión Soviética. Repasamos algunas curiosidades y anécdotas que a lo mejor no conocíais de la misión Apolo 11 para celebrar esta importante efeméride:

Podréis acompañarnos en las sesiones especiales de Planetario «Aniversario del Apolo 11» los jueves de julio (19 horas) y los miércoles de agosto (13 horas), en las que comentaremos estas y otras curiosidades.

El Museo de la Ciencia y el Agua será socio fundador de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. Así lo ha determinado esta mañana por unanimidad la comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura que ha aprobado la participación del Ayuntamiento de Murcia en la creación de esta nueva asociación.

Su finalidad principal será la de contribuir a promover el interés y la valoración de la ciudadanía hacia la ciencia, la técnica, la investigación y la innovación.

Igualmente se busca incrementar la cultura científica y técnica, conectarlas con las ciudadanía facilitando su participación en el debate científico, promover mecanismo de comunicación y colaboración con los agentes implicados en la I+D+I para acercar su trabajo y sus logros a la sociedad, estimular la colaboración entre los profesionales que forman los equipos de los museos y centros de ciencia y facilitar el intercambio de recursos entre los miembros de la asociación.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha tras distintas reuniones de directores de museos en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología de Ministerio de Economía y Competitividad en las que se detectó la necesidad de crear una asociación, hasta ahora inexistente, para velar por los intereses de museos y centros de ciencia y técnica.